Les armes à feu individuelle

Une brève histoire des armes à feu

Les armes à feu apparaissent au début du XIV eme siècle. En réalité on retrouve des informations vagues sur des armes similaires aux armes à feu à partir de l’an 1000. A la base du fonctionnement de ces armes on retrouve la poudre noire, un composé chimique formé d’environ 75% de salpêtre , 15% de carbone et 10% de souffre, connu par les chinois et les arabes depuis le XI° siècle.

En Europe l’apparition certaine de la poudre noire au XIII° siècle est attribué à l’anglais Roger Bacon et au moine allemand Bertold Schwartz. Les premières informations attendibles sur la poudre noire sont par contre contenues dans le livre de Marcus Graecus ou, au XIII° siècle, il fait référence à une oeuvre d’un auteur arabe anonyme du siècle précédent. En realité, comme est souvent le cas dans ce tipe de découvertes, il est impossible de donner une date ou une paternité précise.

On retrouve des informations plus précises sur les premières applications militaires, ayant comme objectif de projeter des objets le plus loin et le plus violemment possible. Une arme à feu peut donc être définie comme un robuste tube contenant de la charge explosive pour lancer projectiles en pierre ou metal et des types particuliers de lances et flèches. La première représentation graphique des armes à feu, spécifiquement des canons rudimentaux, est visible dans un manuscrit de l’anglais Walter de Milemete rédigé en 1327 en hommage pour le couronnement, l’an passé, du Roi Eduard III d’Angleterre.

Le “vase a feu” du manuscrit de Milemete: première représentation d’une arme à feu

Après plus de 50 ans d’experimentation, elles vont se diviser en deux branches principales; les canons et les armes à feu portables. comme nous allons laisser les canons pour une prochaine partie, nous allons nous concentrer sur les armes à feu portables, véritable substitut des armes de get.

L’arme à feu la plus ancienne que l’on connais de nos jours est le dit “Tannenberger Bucshe”, datant du XIV° siècle; ceci est un véritable "schioppo"(bâton qui fait feu) composé d’un tube de bronze fondu de la longueur totale d’environ 34 centimètres.

Le “Tannenberg Buchse”

Cette primitive arme à feu était rudimentale, imprécise et d’utilisation complexe. Les problèmes principaux concernaient le système d’allumage, la précision, la cadence de tir et le poids de l’arme.

Les avancements technologiques implémentés pour résoudre les dits problèmes transformeront cet instrument en une authentique arme de bataille.

Au contraire de l’arc, dont on a discuté des problèmes dans la première partie, les armes à feu ont devant eux un grand potentiel d’évolution.

Avant d’examiner ces avancement technologiques, il convient de rappeler qu’à leur apparition sur le champ de bataille ces armes ne sont pas equiparables comme efficacité aux arbalètes ou aux arcs; leur effet était surtout psychologique(bruit, fumée, feu etc.). Seulement après 1400 environ l’utilisation des armes à feu portables commence ad avoir un rôle significatif dans l’art de la guerre.

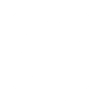

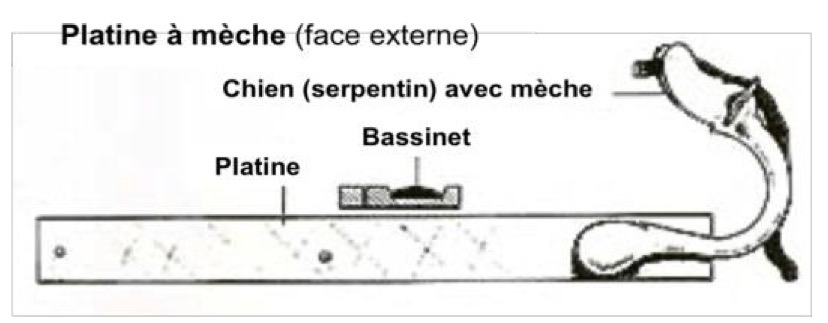

L’allumage se produisait en introduisant quelque chose d’incandescent dans la chambre d’explosion(bassinet); le résultat était une flamme bidirectionnelle qui brulait souvent l’utilisateur. donc les armes portables, pour avoir une chance de toucher la cible et de viser, devaient être gardé immobiles e réduire la puissance de la flamme. Cette considération amene à rechercher des systèmes d’allumage meilleurs et plus ergonomiques pour les poignées. Le système passe de celle a serpentin, simple mais douteux, à celui à roue, très fiable mais couteux et compliqué, pour arriver à celui à silex, simple et fiable. Il durerà jusqu’en 1850.

Mechanisme “a serpentin”

Mechanisme à roue

Système d’allumage “à silex”

Pendant le même temps l’arme devient de plus en plus légère et maniable; les cannes passaient du bronze au bien plus économique et léger fer tandis que l'affut en bois necessaire à soutenir la canne e le mécanisme de tir devient plus léger et robuste.On passe des premières armes qui nécessitaient de maintenir l’arme avec une fourche à des armes qui peuvent être complètement soutenue par un soldat.

De plus, l’arme devient progressivement moins sensible à la pluie, qui risquait de mouiller les poudres.

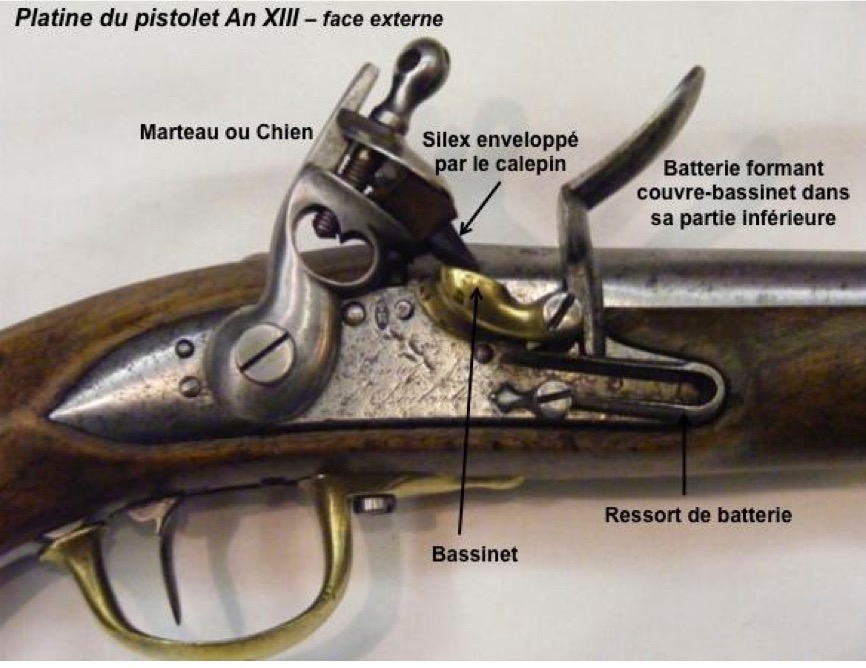

On remarque dans la lithographie d'un arquebusier hollandais le bâton necessaire à soutenir le lourd affut, le mécanisme à mèche, les cartouches dans la bandoulière( appelé apôtres et contenant poudre noire et balle) et le large chapeau necessaire à la visé. De plus, l’arme devient progressivement moins sensible à la pluie, plus légère et plus maniable; les projectiles sont réalisées avec plus de précision pour avoir le moins de jeu dans le canon de l’arme et ne pas perdre de puissance de feu.

La physique des armes à feu portables

A la base du fonctionnement des armes à feu on retrouve l’équation fondamentale de la dynamique F=m.a.

Dans ce cas la force F exercée par un projectile de masse m dépend de l’accélération associé à l’expansion, dans la canne, de gas de combustion de poudre noire selon la réaction entre:

- salpêtre -

;

- carbone - C;

- soufre - S.

Cette réaction d'oxydoréduction laisse des résidus solides en grande quantité () qui encrassent les armes et génèrent beaucoup de fumée. Durant l'oxydoréduction, le premier élément à bruler est le Soufre (S)(qui agit comme un catalyseur) et décompose le salpêtre(

) lequel libère de l'oxygène libre (O). Cet oxygène produit une réaction de combustion avec le Carbone(C) formant des gaz de combustion:

Un gramme de poudre noire donne 280cm^3 de gaz (

e

) à 760 mm e crée un volume de 800cm3 amenant une surpression faisant expulser la balle

La force de pénétration du projectile est liée à son accélération et à sa vitesse, d'après le principe fondamental de la dynamique;:

(1)

ou l’accélération a est la dérivé dv/dt de la vitesse par rapport au temp

(2)

(4)

pour (3) et (4) on obtient:

La quantité entre parenthèse est dite énergie cinétique:

Ainsi:

La puissance P se transforme donc en énergie de déformation nécessaire à perforer la cuirasse: les équations qui décrivent le phénomène sont extrêmement complexes et pour déterminer cette relation on fait généralement appel à des expériences en laboratoire.. A partir des résultats de certains de ces essais, nous savons que la cuirasse d’un chevalier de la renaissance a une résistance à la pénétration pour une direction normale (90°) qui varie entre 1000 J, pour une armure milanaise du XVI siècle de 2 mm d’épaisseur(arrondie et faite en acier avec un contenu moyen de Carbone) , à 2500 J pour une armure à écailles (toujours de fabrication milanaise du XVI siècle). Ci dessous des exemples d’énergies cinétiques de diverses armes à feu de la même époque:

| siècle | XIV | XV | Fin XV - début XVI |

|---|---|---|---|

| arme | première arme à feu | canons Maneschi Hussiti | arquebuse à mèche |

| puissance | 250 J | 500-1000 J | 1300 J |

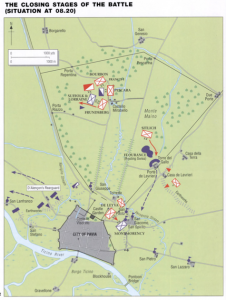

La bataille de Pavie

Pour voir l’efficacité de l’arquebuse pendant un combat et son interaction avec les autres armes(artillerie, piquiers, cavalerie lourde et légère) nous avons décidé d’analyser dans son intégrité une bataille très complexe dans laquelle plusieurs aspects tactiques coexistent; parmi ceux-la on remarque l’utilisation tactique des arquebusiers qui seront la clé de la victoire imperiale

En octobre 1524, François I entre en Italie à la tête d’une impressionante armée (+ de 26 000 hommes), decide à mettre un terme à la 6e guerre d’ Italie qui dure depuis plus de vingt ans. L’armée impériale de Charles Quint (composée d’allemands, d’italiens et d’espagnols), qui ne dispose pas de forces capables d’affronter les français sur le champs de bataille, decide d’abbandonner Milan et de se retirer au-delà de l’Adda tout en laissant une forte garnison à Pavie qui contrôle les routes vers Genes. La defense de la cite est confiée à Antonio de Leyva avec environ 1000 espagnols et 500 lansquenets Fin octobre François I decide d’assieger Pavie, le siège se poursuit tout l’hiver sans que Pavie donne le moindre signe de d’effondrement, et l’armée française subit de Lourdes pertes causées par les sorties des assiégés, le froid et les desertions. Pendant ce temps, l’armée imperiale s’est renforcée de 12 000 lansquenets, de 6000 fantassins espagnols, de 3000 italiens et d’environ 3000 cavalliers lourds et légers, avec à sa tête Charles de Lannoy, ex general de François I lors de la bataille de Marignan, et le marquis de Pescara Ferdinand d’Avalos. L’armée imperiale se met en marche la dernière semaine de Janvier et dresse son camps le 5 Février en vue des murs orientaux du parc. Les français déplacent leurs troupes vers l’Est de la cité. Les commandants de Charles Quint, qui craignent la désertion d’une grande partie des Lansquenets, décident de tenter le tout pour le tout et pénètrent de nuit, par surprise, dans le parc et occupent Mirabello dans le dos des français leur coupant toute liaison avec Milan et les obligeant ainsi au combat en situation défavorable. L’action est de plus coordonnée avec les assiégés qui effectuent une sortie vers Mirabelle.

Pendant la nuit du 3 févriers les impérialistes lèvent le camps e se dirigent vers Lardirago. L’opération est couverte par certains groupes de soldats qui distraient l’attention des français.

Apres quelque kilomètre l’arme imperiale s’arrete au mur du Parco, ou ils arrivent à ouvrir une brèche à l’aube.

Pendant ce temps l’avant-garde aux ordres de Alfonso d’Avalos est déjà rentré dans le Parco et se dirige vers Mirabello avec la faveur des ténèbres.

Les soldats qui ont fuit Mirabello courent donner l’alarme. Les troupes disponibles se déploient et l’artillerie se met en position. Le roi avec 600 gendarmes et leurs suivi se positionne à gauche; le carré formé par 3000 suisses aux ordres de Florange occupe le centre e la Banda Nera tient la droite; 14 canons sont positionné entre la cavalerie et les soldats. Une réserve d’environ 400 gendarmes avec à leur tête Charles IV duc d’Alençon se position plus en arrière vers Pavie. Les italiens doivent couvrir le septentrion de Pavie pour empêcher l’éventuelle sortie des assiégées. Pendant que l’armée imperiale se dirige vers Mirabelle, l’armée française remonte vers le nord pour l’intercepter. Les impériaux, se rendant compte que l’effet de surprise a échoué, forment une ligne de bataille avec la chevalerie à droite, au centre le carré espagnol avec 5000 fantassins et à gauche deux carrées de lansquenets chacun comportant 5000 hommes. Le marquis del Vasto, n’ayant pas reçu de signaux de de Leyva, abandonne Mirabello et se réunit à l’armée avec 3000 arquebusiers.

En face de l’armée ennemie, les français déploient pour le moment deux carrées de piquiers(moins de 8000 soldats) et environ 3000 chevaliers, y compris ceux de la réserve de Alençon et 14 canons. L’artillerie française ouvre le feu et crées nombreuses pertes dans les carrées impériaux. François I, pendant ce temps, brule de désir de pouvoir enfin se mesure en terrain ouvert et ne n’hésite pas un instant quand, ayant vu la cavalerie imperiale devant lui, charge suivi par ses cavaliers et perds tout contact avec le reste de son armée et couvre aussi la visuelle à ses canons.

Le marquis de Pescara ordonne alors à environ 1500 arquebusiers espagnol de se déplacer à droite et d’ouvrir le feu sur les cavaliers ennemis.

Les fantassins a brève distance commencent à tirer sur les gendarmes français; l’effet est dévastateur. Les cavaliers, ne pouvant pas bouger, tombent avec leurs chevaux, sur lesquels s’était concentré le feu des arquebusiers. La bataille tourne en faveur des impériaux aussi au centre e sur la gauche, ou d’autres arquebusiers tuent les artilleurs français, faisant ainsi cesser le tir des canons. Sous les ordres des comandants, les piquiers reprennent la bataille. En moins d’une heure l’armée française est vaincue.

François I, qui a continué à se battre, est capture par Charles de Lannoy. La bataille, même si brève, ne peut plus satisfaisante pour Charles V. La capture du roi, événement crucial non seulement pour cette bataille mais pour le reste de la guerre, complète la victoire totale sur l’armé française.

Mort dans l'armé française

Mort pour les impériaux

Analyse

L’étude de la bataille de Pavie permet de mettre en lumière le fait que la victoire a été fortement influencé par l’utilisation intelligente des 1500 arquebusiers de Del Vasto. C’est grâce à eux que la cavalerie française à pu être abattue. Comme on a pu le voir avec les données précédentes les armures françaises avaient une résistance à la pénétration d’environ 2500 J tandis que la puissance d’un arquebuse et d’un mousquet est d’environ 3000 J; ils avaient donc la puissance necessaire à perforer les armures françaises. Si on prend en considération le fait que la Gendarmerie française était le type de cavalerie mieux équipé et mieux cuirassé d’Europe, on voit clairement comme aucune armure ne soit plus capable de resister à la puissance d’un arquebuse. De plus, la cavalerie à un cout extrêmement élevé et est difficilement remplaçable tandis que les arquebusiers, sans cuirasse, son plus facilement entrainable. Il convient enfin d’écrire que la Gendarmerie française est, comme mentalité, l’héritière directe de la cavalerie feudale qui c’était faite massacrer à Crecy. Seule la professionnalisation du soldat à cheval, qui n’est plus nécessairement un noble, va permettre une differente utilisation tactique de la cavalerie.

Armure de cavalerie du XVII sec: on remarque le coup d’essai tiré pour tester sa resistance aux coups de pistolets à courte distance

Depuis Pavie la cavalerie essayera en vain de se défendre des armes à feu augment la cuirasse et en utilisant eux aussi des armes à feu(comme les Reiter allemand); pendant ce temps, l’arquebuse deviendra le plus léger et maniable mousquet.

Un modèle de mousquet. La diminution du poids est accompagné par une plus grande précision et puissance

Rappel: la force du mousquet surpassait les 3000 J, alors que une armure ultra lourde de l’époque résistait jusqu’à 1500 J.

Avec la guerre des 30 ans arrive aussi la crise de la cavalerie lourde; il n’y a plus de limite à la puissance des armes à feu et il est donc impossible pour la cavalerie de rester au pas. Le premier leader à changer de tactique sera Gustave Adolphe Roi de Suède; sa chevalerie nordique choisit de diminuer leur cuirasse pour gagner rapidité et force de shock.

L’efficacité de cette tactique est facilement remarquable pendant la bataille de Breitenfield en 1631( qui sera analysée plus en détail dans la troisième partie). La cavalerie suédoise, équipé d’une légère cuirasse, un sabre et deux pistolet, supporté par des mousquetaires fait face à la fortement cuirassé chevalerie imperiale armé de lance et gagne.

Désormais la fin de la cavalerie lourde est certaine; à la fin de la guerre des 30 ans(1648) presque tous les pays européens s’équiperont de chevalerie de type suédois. A cette évolution correspond la diminution des piquetiers en faveur des mousquetaires jusqu’à la complète disparition de ces premiers avec l’arrivé de la baïonnette. Dans cette bataille on a pour la première fois l’utilisation systématique d’une autre arme à feu; le canon

Bibliographie

- Piero Pieri. Il Rinascimento e la Crisi Militare Italiana, Einaudi, 1962

- Franco Cardini. Quella antica festa crudele, Mondadori 1995

- Richard Brzezinski. The army of Gustavus Adolphus. 2 cavalry MAA Osprey 1993

- Keith Roberts Pike and Shot Tatics 1590-1660. Osprey Elite 179 2010

- Angus Konstam. Pavia 1525, the climax of italian wars. Osprey Campaign 44. 1996.

- Laurent Henninger. La revolution militaire de la Renaissance, in Vae Victis, n.2, May 1995.

Sitographie

- http://www.steamfantasy.it/blog/2008/02/23/le-armature-test-di-penetrazione-e-conclusioni/ consulté le 02/10/2015

- http://www.steamfantasy.it/blog/2007/11/28/avancarica-energia-cinetica-e-velocita/consulté le 02/10/2015

- http://www.geschichtsfenster.de/2015/10/08/frankfurter-buechsenschuetze/consulté le 20/12/2015

- http://www.cosediscienza.it/chimica/19_gli_esplosivi.htmconsulté le 14/01/2016

- http://www.universalis.fr/encyclopedie/poudre-noire/consulté le 14/01/2016

- http://myarmoury.com/features.htmlconsulté le 14/01/2016

- https://it.wikiversity.org/wiki/Dinamica_del_puntoconsulté le 30/01/2016

- http://www.thefirearms.guide/guns/early-firearm-historyconsulté le 20/01/2016