L’arc

Une brève histoire de l’arc

L’arc est une des premières armes à distance de l’histoire.

Utilisé depuis la préhistoire, il est apprecié pour sa facilité de construction et son utilisation multiple en bataille.

Dans l’age classique l’arc n’était pas inconnu de ces peuples, car ils l’utilisaient à la chasse, mais dans leurs critères, la valeur d’un homme se mesurait lors d’un combat au corps à corps: peu de peuples l’utilisaient au combat.

Les spécialistes de cette technique étaient les archers de Crete.

Seul la complèxe organisation romaine réussi à les intégrer dans leurs armées, comme l’écrit Jules César dans « De Bello Gallico ».

Ce n’est qu’un peu avant Clovis (465) que l’arc a été adopté par les Francs à la guerre, bien que son utilisation n’ait pas été généralisée avant la fin du VIIIie siècle, mais contrairement à ce que disent certains mythes populaires, les archers n’étaient pas aussi prédominants à la guerre. Les archers étaient souvent les soldats les moins payés d’une armée, ou étaient recrutés parmi les paysans. Ceci était dû à la nature bon marché de l’arc, comparée aux dépenses effectuées pour équiper un homme d’arme professionnel avec une bonne armure et une bonne épée.

Les archers professionnels passaient une vie entière à s’entrainer, et utilisaient des arcs couteux pour être efficaces, et ainsi étaient relativement rares en Europe. L’arc était rarement utilisé pour décider de l’issue d’une bataille, et était souvent vu comme une arme de classe inférieure ou comme un jouet par la noblesse.

Cependant, parmi les Vikings, même les rois tels que Magnus Berføtt utilisaient l’arc, ainsi que les Arabes, y compris lors de leurs nombreux raids sur les côtes Européennes lors des IX et X siècles. Charlemagne exigeait de ses soldats qu’ils soient équipés, en plus de leurs armes habituelles, « d’un arc avec deux cordes et douze flèches ».

À sa mort en 814, ces ordonnances qui régissent l’équipement tombent en désuétude, mais les invasions des Normands qui excellent au tir à l’arc redonnent vie à cette arme. Ce sont aussi les Normands qui vulgarisent l’usage de l’arc en Angleterre.

Lors de la Guerre de Cent Ans, les Anglais ont appris à utiliser l’archer comme élément de domination tactique avec leurs arcs droits.

Des tournois, avec des récompenses pour les vainqueurs, étaient organisés pour encourager les archers.

Il y avait donc énormément de motivation pour devenir un archer expérimenté, et les rois Anglais pouvaient ainsi recruter des milliers d’archers chaque année.

Les problèmes de l’arc

L’arc prèsente nombreux problèmes.

- En premier lieu, pour maitriser l’arc le soldat doit suivre un entrainement trés long suivi d’une pratique constante afin de savoir s’en servir de façon optimale. En effet, la trajectoire de l’arc n’étant pas linéaire mais parabolique, l’archer est contraint de soigner parfaitement l’inclinaison de l’arc pour que la flèche atteigne l’objectif. Cela demandait de nombreux années de pratique avant de maitriser tout les aspects de l’arme.

- Ensuite, chaque région a sa propre spécialité et son propre entrainement, qui dépendaient souvent de la culture regionale et de nombreux facteurs sociaux et économiques. En Angleterre, par exemple, la petite noblesse de campagne(Yeomanry) développa l’utilisation du longbow grâce à l’abondance de bois de qualité dans les forets, l’absence d’une cavalerie développé et la pratique courante de chasse. Au contraire les populations des steppes de l’Asie Centrale développèrent plutôt un arc composite petit et maniable pour mieux tirer à cheval. Dans différentes parties d’Europe on remarquera le développement de la contrepartie technologique de l’arc, l’arbalète, dont Gene fu le centre de développement pendant l’haut moyen-âge. En extreme orient on retrouve le Yumi, ou arc japonais, asymétrique et d’environ 2 mètres de longueur, utilisé par les soldats à pieds et à cheval.

- Toutes les armées ne disposaient pas d’archer professionnels, à exception de l’Angleterre du XIV siècle. Souvent ils étaient contraints de se fier aux mercenaires médiévaux qui changeaient de camp selon la paye. L’armée de Borgognonne de Charle le Téméraire comptée entre ses rangs des archers anglais, des arbalétriers à cheval allemands et français, des archers à cheval français et des arbalétriers génois.

Quelques exemples de spécialistes régionaux

Arbalétrier de Gene

Longbow anglais

Archer japonais

Archer à cheval mongols

La physique de l’arc

d'après https://yellowinthesky.olympe.inLa vitesse d’une flèche est intéressante à connaître à plusieurs chefs :

- en vue de se poser la question de la balistique de la flèche;

- pour connaître le temps à quitter l’arc et qui conditionne le maintien de la position parfaite de la rampe de lancement (l’archer)

enfin c’est un élément de comparaison des arcs

Même si nous n’allons pas faire de la Chimie ici, la formule célèbre

[1] illustre un principe fondamental : la conservation de l’énergie.

Pour faire simple on peut résumer la phase d’armement et de décoche comme suit.

La force de traction sur la corde va agir (on dit « travailler ») tout au long

de l’ouverture de l’arc. Durant cette phase la corde répercute cette traction sur les branches de l’arc qui stocke de l’énergie potentielle.

Enfin lors de la décoche cette énergie potentielle se transforme en énergie cinétique qui résulte du mouvement de la flèche (il y a éventuellement pertes d’énergie dans les mouvements de frictions des piéces mobiles).

Bilan des forces sur un Long Bow

d'après https://yellowinthesky.olympe.inExaminons le schéma ci-dessous de l’ouverture de l’arc à pleine allonge en mode statique :

Il présente le bilan des forces en quatre points particulier : le point par lequel la corde est maintenue, les deux points symétriques d’accrochage de la corde aux branches de l’arc, enfin la poignée.

En chacun de ces points, le bilan des forces est nul, c’est-à-dire que la somme vectorielle des forces est nulle comme illustré sur le schéma ci-dessous :

La force Fc est égale en intensité et opposée en direction à la résultante des tensions Tc sur les deux segments de la corde de part et d’autre du point de traction. La tension de chaque segment de corde Tc au niveau des branches et égale en intensité mais opposée en direction à la tension au niveau du point de traction car le bilan des forces exercées sur chaque segment doit être nulle sinon il y en résulterait un mouvement. En répétant le même schéma de raisonnement on trouve que la branche en réaction à cette traction engendre une force Rc égale en intensité et opposée à la tension de la corde au point d’accrochage de la corde. Enfin, l’arc étant maintenu au niveau de la poignée, il y a en ce point d’une part une réaction de la part de l’arc en réponse à la flexion des branches en imprimant une force égale est opposée à la somme des réactions des branches :

Cette réaction Rb est exactement contrebalancée par la force du bras d’arc Fb toujours parce que la poignée est au repos.

Ainsi on peut comprendre avec ce raisonnement qu’à chaque instant durant la phase d’armement non seulement il faut une force dans le bras d’arc égale et opposée à celle dans le bras de corde mais l’énergie stockée dans les branches par leur flexion résulte également d’une énergie due au déplacement de la force de traction Fc le long de l’axe pointillé, de la position de repos de la corde à la position de pleine allonge.

Calcul du travail en général

Envisageons de calculer le travail W de la force Fc que l’on notera dorénavant F pour alléger la notation par la suite.

Tout d’abord, la force F de l’archer s’exerce sur un trajet rectiligne entre le point où la corde est au repos (Band ou Brace Height) et le point où l’archer est à pleine allonge (Full Draw Length). On note L la longueur du trajet de traction.

D’une manière générale, on appelle travail élémentaire d’une force (noté dW) le produit de l’intensité de cette force par la longueur du segment dl sur lequel la force s’exerce :

F a pour unité le Newton (N) tandis que les longueurs sont en mètre (m).

Si la force n’est pas constante au cours du déplacement L alors on procède par addition des petits travaux dWi sur des petits segments dli où la force prend une valeur quasi-constante Fi, et donc le travail total est le résultat :

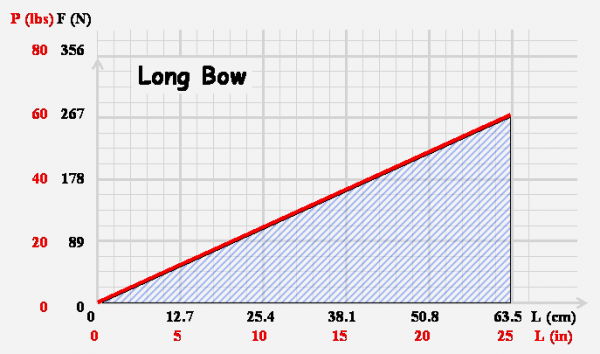

La valeur de la force F(l) pour un allongement l compris entre O et L est reportée sur un graphe avec F(l) verticalement (ordonnée) et l horizontalement (abscisse). L’ensemble des mesures compose une courbe (au sens large car ici il s’agit d’une droite) rouge. On découpe l’axe horizontal en n rectangles élémentaires de longueur dli = L/n et la hauteur de chaque rectangle est égale à la valeur de F(l) pour l’allongement l considéré (par exemple le rectangle considéré est situé à une allonge de 20 cm environ).

La somme des surfaces des petits rectangles

Dans le cas d’un arc Long Bow les branches réagissent à la flexion comme un ressort. Un ressort exerce une force résistant à sa déformation et proportionnelle à son allongement, comme le montre le schéma suivant :

Cette force de réaction est notée Rc dans la figure. Le bilan des forces nous incite à penser que Rc = Tc = Fc/2 donc finalement la force de traction de l’archer est proportionnelle à l’allongement ce qui se traduit par :

avec k le coefficient de raideur équivalente de l’arc Nous avons un graphe force (ou puissance)-allongement comme celui-ci :

Le travail de l’archer quand il ouvre l’arc à pleine allonge est représenté par la surface hachurée qui n’est autre que celle d’un triangle de largeur L et de hauteur la valeur maximale de la force Fmax, ainsi

Formule valable quelque soit k et en particulier lorsque k = 1.

dont découle la formule précédente quand n=1

Ainsi :

Pour être plus concret et quantitatif, il faudrait disposer d’une courbe réelle Force/puissance-allongement pour un Long Bow.

La pression

En conclusion on constate que:

- comme premiére force on prend en consideration la force que l’archer utilise pour tendre l’arc.

- la distance de lancé de l’arc dépend en grande partie de sa longueur;

Il faut aussi observer que, pour l’équation de la balistique, le tir parabolique de la flèche rejoint sa distance maximale si initialement la flèche est incliné de 45°. cela fait qu’au moment de l’impact, la flèche aie un angle de 45° avec la cible.

On peut dire que la pression exercé par la flèche sur une armure est inversement proportionnel à sa superficie.

||F|| est la norme du vecteur S est la superficie d’impact

La force de pénétration de la flèche( qui dépend de la vitesse avec laquelle elle atteint l’objectif qui est inférieure, à cause de la friction, à la vitesse initiale qu’à la flèche au moment de quitter l’arc), a été obtenue de façon expérimentale.

| epaisseur angle d’impact |

1mm | 2mm | 3mm | 4mm |

|---|---|---|---|---|

| normale | 55 J | 175 J | 300 J | 475 J |

| 30° | 66 J | 210 J | 360 J | 570 J |

| 45° | 78 J | 250 J | 425 J | 670 J |

Pour confronter ces données avec les typologies réelles d’armures, on rapporte ici les résistances expérimentales pour les armures utilisées dans la période étudiée.

L’armure du cavalier de l’époque est la cotte de maille.

Une flèche demande seulement 120 J pour pénétrer en profondeur dans la cible, ce qui est dans les cordes d’un longbow de 150 livres à distance rapproché ou d’un arbalète peu puissant.

En ajoutant une cotte de plaques d’une épaisseur de 2 mm en fer, la resistance contre les flèches peut augmenter d’environ 70 J; les flèches auront donc besoin d’environ 200 J pour blesser le soldat, ce qui est en dehors des capacités d’un longbow mais est toujours possible avec un coup à bout portant des arbalètes de guerre les plus puissantes.

Des renforts ultérieurs sous forme de plaques pour les bras vont former l’armure en maille et plaques métalliques du 1300, période de transition entre l’haubert(protection entre heaume et cou) et l’armure blanche(armure complete sans cotte de maille).

Un cavalier équipé avec la meilleure protection possible portera une armure milanese, d’une épaisseur de 2mm, arrondie et faite avec de l’acier à contenu moyen de carbone.

Une flèche aura besoin de 230 J pour la pénétrer et de 50 J en plus pour dépasser le rembourrage en dessous et causer une blessure; 280 J sont en dehors des possibilités même des arbalètes avec arcs en acier.

La rivalité entre le royaume de France et le royaume d’Angleterre était déjà à l’époque séculaire. A la suite de l’élection de Philippe VI de Valois au trône de France, les tensions reprennent. Les tensions amenèrent aux premières hostilités qui débutèrent avec la proclamation par Philippe de la saisie des domaines français du roi d’Angleterre le 24 mai 1337. Néanmoins, c’est seulement en 1346 que la guerre pris une nouvelle dimension.

Fort de sa maitrise des mers, le roi d’Angleterre choisit de débarquer dans le Cotentin le 12 juillet. Il se lança alors dans une offensive fulgurante d’Ouest en Est, pillant les abords de Paris avant de repartir vers le Nord chargé de butin., Philippe se lança à la poursuite du roi d’Angleterre pour le contraindre au combat.

Fort de sa maitrise des mers, le roi d’Angleterre choisit de débarquer dans le Cotentin le 12 juillet. Il se lança alors dans une offensive fulgurante d’Ouest en Est, pillant les abords de Paris avant de repartir vers le Nord chargé de butin., Philippe se lança à la poursuite du roi d’Angleterre pour le contraindre au combat.

Le 25 août, Édouard III reprend sa route et décide de se fixer à Crécy pour attendre le roi de France qu’il sait difficile à esquiver davantage. Mais désormais il a l’avantage de choisir le lieu de l’affrontement. De leur coté les Français se mettent en branle le lendemain avec la ferme intention de se livrer à une glorieuse bataille. Ils cheminent donc toute la journée sur près de 25 kilomètres avant de faire jonction avec les batailles parfaitement alignées des Anglais. Chemin faisant des éclaireurs ont rapporté à Philippe que l’ennemi était loin et que l’armée allait s’épuiser en une vaine progression pour n’arriver sur le champ de bataille que fort tard. Ils suggèrent au roi de faire halte et de monter un camp pour la nuit puisque les Anglais seraient encore là le lendemain. Philippe donne alors l’ordre de s’arrêter. Mais la discipline n’est pas la marque de fabrique de l’aristocratie française, et l’organisation ne préside pas à la constitution des osts féodaux. La majeure partie de l’armée française poursuit son chemin et Philippe VI de Valois en est contraint de suivre le mouvement.

C’est donc dans la soirée que les Français arrivent au contact de l’armée d’Édouard, encore que la colonne s’étire encore sur le chemin d’Abbeville. Les maréchaux et Philippe ont le plus grand mal à former les rangs. De leur coté les Anglais ont attendu sur place toute la journée. Édouard, recevant des rapports réguliers de ses éclaireurs fit même rompre les rangs dans la journée pour que chacun puisse se nourrir et se désaltérer à sa volonté. Pendant que les Français cheminent péniblement sur les chemins poussiéreux de cette chaude et étouffante journée du 26 août 1346, les Anglais les attendent assis. Le contraste est donc frappant entre des Anglais biens ordonnées, bien reposés et une armée française dispersée, chaotique et complètement épuisée. Philippe avait acheté à prix d’or le concours d’arbalétriers génois pour compléter son ost et donc s’opposer une nouvelle fois aux archers anglais. Le grand arc des archers, haut de prêt de deux mètres permettait une grande cadence de tir avec une puissance très importante. Les arbaletiers Génois sont envoyés en avant pour engager les archers anglais. Les volées de flèches, très denses, font rapidement leur office et les mercenaires, dont l’engagement monnayé n’inclinait pas à des prouesses de courages, rompirent les rangs et fuirent en désordre. Or derrière eux venaient les rangs compacts des chevaliers français. Voyant la couardise des mercenaires et avec la bénédiction de Philippe ils les massacrèrent, sous une pluie de flèches anglaises qui ne cessaient de tomber.

De cet enchevêtrement certains chevaliers parviennent à s’extirper et chargent sur cette colline où se sont fortifiés les Anglais. Ils avancent sous une grêle de flèches que les équipements défensifs ne parviennent pas encore vraiment à détourner. Ils sont reçus par des rangs de pieux fichés en terre qui brisent net les premiers assauts et livrent rapidement les premiers chevaliers aux couteaux et dagues des gens de pieds anglais Les charges se multipliaient et venaient chacune se fracasser sur les pieux offrant les aristocrates français aux coups de la piétaille. Finalement un corps de cavalerie finit par franchir le barrage. Les chevaliers français pouvaient alors faire parler toute leur vaillance et leur courage, la bataille prenait pour eux un tour plus conventionnel. Mais les Français étaient trop peu nombreux sur ce point pour mettre en péril l’ordonnance anglaise et ils finirent par tous être tués. Face à l’incapacité de son armée à bousculer l’ennemi, dans la pénombre de la soirée, Philippe VI se résigna à quitter vaincu et dépité le champ de bataille, laissant les derniers chevaliers irréductibles poursuivre leur combat désespéré. La bataille a tourné au désastre ; Édouard III n’a même pas eu à engager sa propre chevalrie restée en arrière en réserve.

Les conséquences de la bataille de Crécy

La plus grande puissance occidentale venait donc d’être complétement défaite, faisant éclater en pleine lumière ses faiblesses ; son organisation féodale ancienne face à laquelle la puissance royale avait peine à s’imposer, surtout dans le cas présent où sa succession était tendancieuse.

Militairement évidemment Crécy marque une nouvelle fois la sclérose de la tactique de la charge massive face à un ennemi organisé et motivé. Dans le cas présent les volées de flèches des Anglais mirent à mal les lourds chevaliers qui une fois tombés violemment de cheval étaient souvent trop assommés pour se relever assez rapidement.

La guerre honorable venait d’être cruellement rappelée à la dure réalité des circonstances du réel.

MORTS

dont

Anglais

et

Français

Analyse

Après cette expérience, la cavalerie feudale choisit, pour ne pas modifier les anciennes tactiques de combat à cause de leur tradition et position sociale( refus de subordination), suit initialement la route de l’épaississement e de l’appesantissement de l’armure en échange de la mobilité.

Cette évolution sera mise en crise, de façon definitive, avec l’apparition des armes à feu.

Sitographie

- http://www.histoire-pour-tous.fr/batailles/3709-la-bataille-de-crecy-1346.html, consulté le 10/12/2015

- http://www.nordmag.fr/patrimoine/histoire_regionale/Crecy/bataille_crecy.htm, consulté le 15/11/2015

- http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-l-arc-merveille-technique-21752.php, consulté le 15/11/2015

- https://yellowinthesky.olympe.in, consulté le 2/10/2015